Вертикальная зональность дна океана

Название работы: Вертикальная зональность океана

Предметная область: География, геология и геодезия

Описание: Общепринятой во всех странах схемы вертикальных зон океана к сожалению пока не существует. Кроме того в некоторых частях Мирового океана различают также: псевдобатиаль фауну внутришельфовых депрессий от 250400 до 1200 м отделенных более или менее мелководными порогами обычно менее 200 м от собственно батиальной зоны примеры: фауна более или менее изолированных глубинных котловин норвежских фьордов и района Магелланова пролива Белого и Балтийского морей южной Аляски антарктического шельфа; псевдоабиссаль фауну обширных.

Дата добавления: 2013-08-18

Размер файла: 158 KB

Работу скачали: 18 чел.

Вертикальная зональность океана

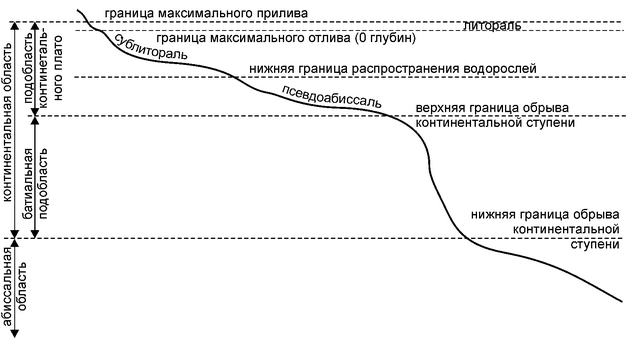

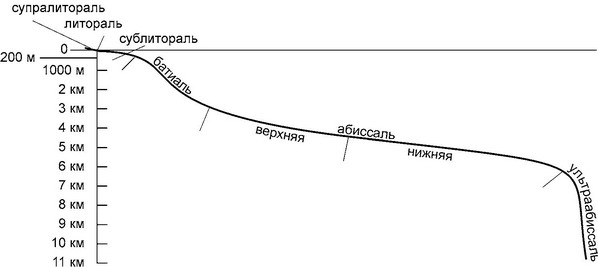

По причинам, изложенным в первом разделе, вертикальная зональность играет очень большую роль в морской биогеографии. Вертикальная зональность в океане определяется общими особенностями рельефа литосферы (рис. 45). Соответственно этому для бентали различают зону заплеска и штормовых выбросов — супралитораль, приливо-отличную зону или литораль, зону материковой отмели, или шельфа — сублитораль, зону континентального склона — батиаль, зону океанического ложа — абиссаль, зону глубоководных океанических желобов — ультраабиссаль, или хадаль); в пелагиали различают эпипелагиаль, мезопелагиаль, батипелагналь, абиссопелагиаль и ультраабиссаль (рис. 46). Общепринятой во всех странах схемы вертикальных зон океана, к сожалению, пока не существует. В России ныне используют схему, разработанную Институтом океанологии РАН. Согласно этой схеме, границы вертикальных зон для бентали распределяются следующим образом:

литоральная зона, литораль (до нуля глубин);

сублиторальная зона, сублитораль

верхний горизонт (от нуля до 50-70 м),

нижний горизонт (от 50-70 до 150-200 м);

переходный горизонт кромки шельфа (от 150-200 до 350-400 м);

батиальная зона, батиаль

верхний горизонт (от 350-400 до 1000-1300 м),

нижний горизонт (от 1000-1300 до 2000-2500 м);

батиабиссальный переходный горизонт (от 2000-2500 до 3500 м);

абиссальная зона, абиссаль (от 3500 до 6000 м);

ультраабиссальная зона, ультраабиссаль, хадаль (от 6000 до 11000 м).

В пелагиали вследствие вертикального перемешивания вод и существования краткопериодных вертикальных миграций пелагических организмов вертикальная зональность выражена в гораздо меньшей степени относительно бентали, но в целом сублиторали соответствует эпипелагиаль, верхнему горизонту батиали — мезопелагиаль, нижнему горизонту батиали и батиабиссальному переходному горизонту — батипелагиаль, абиссали — абиссопелагиаль. Кроме того, в некоторых частях Мирового океана различают также:

псевдобатиаль — фауну внутришельфовых депрессий (от 250-400 до 1200 м), отделенных более или менее мелководными порогами (обычно менее 200 м) от собственно батиальной зоны (примеры: фауна более или менее изолированных глубинных котловин норвежских фьордов и района Магелланова пролива, Белого и Балтийского морей, южной Аляски, антарктического шельфа);

псевдоабиссаль — фауну обширных пространств с глубинами абиссального типа (2500-5000 м), отделенными более или менее глубокими порогами (около 200-600 м) не только от собственно абиссали, но и от нижней батиали (примеры: фауна глубинных котловин Северного Ледовитого океана, Японского и Средиземного морей);

талассобатиаль — фауну, населяющую глубины батиального типа (около 200-2000 м), обособленные от континентального шельфа и склона обширными абиссальными пространствами океана (примеры: фауна подводных банок, гор и возвышенностей, всесветной системы срединно-океанических хребтов).

Рис. 45. Общая гипсографическая кривая для суши и Мирового океана

Рис. 46. Вертикальная биогеографическая зональность Мирового океана

По физико-географическим признакам лучше всего обособляются литораль и сублитораль. Литораль, и тем более супралитораль, нельзя, строго говоря, даже относить к вертикальным зонам собственно моря, поскольку с геоморфологической точки зрения приливо-отливная зона является частью суши, населенной к тому же не только морскими, но и наземными организмами. Нижняя граница сублиторали в целом совпадает с нижней границей так называемой эвфотической зоны, определяющей вертикальные пределы распространения фотосинтетически активной радиации, бентосных и планктонных водорослей. Широтные зональные границы литорали, сублиторали и эпипелагиали являются, как правило, простым продолжением соответствующих широтных зон суши. С увеличением глубины действие зональных географических факторов (температуры, света) резко уменьшается. Тем не менее, как было указано выше, вследствие зональных особенностей биогенного осадконакопления действие закона широтной природной зональности прослеживается вплоть до максимальных глубин.

Глубина обитания организмов может рассматриваться не как географический, а как экологический фактор, и, очевидно, недаром в Биологическом энциклопедическом словаре вертикальная зональность моря приведена в статье «Экологическая зональность водоемов» (подробнее об этом см. главу 4). Как бы то ни было, следует учитывать, что границы вертикальных зон различны в разных частях Мирового океана (в приантарктических водах, например, нижняя граница сублиторали достигает 400 м), а вертикальные диапазоны распространения тех или иных организмов изменяются с изменением широтных зон. Так, в южных частях ареала вертикальный диапазон распространения относительно эвритермных интразональных видов животных и растений обычно смещается в сторону больших глубин (так называемая вертикальная субмергенция), тогда как в северных частях ареала относительно стенотермные тепловодные организмы, напротив, населяют преимущественно верхние, наиболее прогреваемые участки моря.

Источник

EcoloLife.ru

Авторы всех руководств, так или иначе затрагивающих проблемы биогеографического районирования океана, дают схемы вертикальной зональности. Рассмотрим некоторые из предложенных схем.

На Всесоюзном гидрологическом съезде 1928 г. (рис. 6.1) были выделены следующие вертикальные зоны: супралитораль, литораль, сублитораль (материковое плато), батиаль (материковый склон), абиссаль (ложе океана). Эту схему отечественные авторы в той или иной степени модифицировали (Зёрнов, 1949; Беляев и др., 1959; Беляев, 1966; Виноградова, 1977 и др.) для районирования биоты, хотя схема эта была принята на гидрологическом, а не гидробиологическом съезде. В её основу положены геоморфология и

«Схема морских зон» Комиссии 2-го Всесоюзного гидрологического съезда. По Аноним

(1928) из А.П. Андрияшева (1979).

Вертикальная зональность Мирового океана. По А.И. Кафанову, В.А. Кудряшову (2000).

гидрология, а отнюдь не распределение биоты, ещё плохо известное в то время, особенно за пределами шельфа.

Л.А. Зенкевич (1951) дал обстоятельный обзор различных схем вертикальной зональности, начиная с XIX в., и привёл схему, мало отличающуюся от схемы 1928 г. Он выделил литораль (зона приливов-отливов), сублитораль (зона водорослей), псевдоабиссаль («нижние горизонты эпиконтинентальных водоёмов, если край континентального склона опускается ниже 200 м . в таком случае нижние горизонты континентальной ступени лежат далеко за пределами зоны водорослей, т. е. сублиторали» стр. 294), батиаль (материковый склон) и абиссаль (ложе).

Е. Forbes (1856) выделил литораль ( 100 fms).

S. Ekman (1935, 1953) выделил литораль, архибенталь (от внешней кромки шельфа до примерно 1000 м) и абиссаль — глубины более 1000 м.

A.F. Bruun (1956) выделил шельф, батиаль (внешняя кромка шельфа — 2000 м), абиссаль (2000-6000 м) и хадаль (>6000 м).

J.W. Hedgpeth (1957) выделил шельф, батиаль (внешняя кромка шельфа — 4000 м), абиссаль (4000-6000 м) и хадаль (>6000 м).

А.С. Константинов (1972) выделил супралитораль, литораль, сублитораль (0 — «нижняя граница распространения донных фотосинтезирующих растений» или 200 м), батиаль (материковый склон), абиссаль (океаническое ложе), ультраабиссаль (>6-7 км).

J.C. Briggs (1995) выделил шельф ( 6000 м).

А.И. Кафанов, Б.А. Кудряшов (2000: 75) различали «зону заплеска и штормовых выбросов — супралитораль, приливно-отливную зону, или литораль, зону материковой отмели, или шельфа — сублитораль, зону континентального склона — батиаль, зону океанического ложа — абиссаль, зону глубоководных океанических желобов — ультраабиссаль, или хадаль» (рис. 6.2).

Легко заметить, что набор вертикальных зон остаётся примерно постоянным, особенно в последние полвека: супралитораль, литораль, сублитораль (подразделяемая иногда на несколько зон), батиаль, абиссаль и ультраабиссаль. Барьируют лишь глубины, по которым проводят границы зон и их названия. При том в нашей стране наиболее глубокую зону называют ультраабиссаль, а за рубежом — хадаль. Причина этого состоит в том, что изначально полагали: жизни на таких глубинах нет. Б 1949 г. во 2-м рейсе «Битязя» с глубины 8100 м подняли трал, полный полихет, которых определили как Amphicteis gunneri. Открытие жизни на таких глубинах тут же почему-то засекретили. Позже в рейсе датского научно-исследовательского судна «Galathea» также была открыта жизнь на глубинах более 6000 м, и датчане написали об этом Л.А. Зенкевичу. Он тут же пошёл в соответствующие инстанции, где говорил о советском приоритете. Публикацию открытия советских учёных разрешили. Но было уже поздно: публикация датчан вышла на несколько месяцев раньше.

Источник

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 10. Москва, 2008, стр. 546-547

Скопировать библиографическую ссылку:

-

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА, последовательная смена географич. поясов и зон в Мировом ок. от полюсов до экватора, отличающихся свойствами водной среды, донными осадками, характером берегов, флорой и фауной. З. М. о. вызвана гл. обр. широтным распределением поступающей к поверхности океана солнечной радиации и механич. энергии ветра. Представление о З. М. о. сформировалось во времена парусного флота: вблизи экватора выделялась зона затишья, вокруг неё – зоны пассатов Сев. и Юж. полушария (сев.-вост. и юго-вост. направлений), за ними – штилевые «конские широты», затем зоны зап. ветров, включавшие «ревущие сороковые», «неистовые пятидесятые» и «пронзительные шестидесятые» широты Южного океана. З. М. о. трёхмерна, широтная смена поясов и зон на поверхности океана сочетается с вертикальной зональностью водной толщи и зональностью донных грунтов.

Источник

Эта статья перенесена сюда!

Существуют 3 основных подхода к районированию океана: вертикальное, горизонтальное и целостное.

Вертикальное районирование океана.

Впервые о наличии вертикальных зон указывал Лев Семенович Берг. Различают следующие зоны:

- прибрежная;

- мелководная;

- материковый склон;

- абиссальная.

В ее вертикальной структуре океана очень большую рель играет подводный рельеф. Индикатором вертикального строения являются донные отложения, они зависят от широт и рельефа дна. На шельфе, материковом склоне и материковом подножии преобладают терригенные отложения; дно океана на глубине 3-5 тыс. м. покрыто в основном карбонатными отложениями; глубже 5 км – красными глинами и радиоляриевыми илами.

Вертикальные слои ВМ.

- слой – поверхностный активный слой. Его вертикальная мощность – 5 см, но внутри него – целый ряд микрослоев (от нескольких мм до молекулярного). Здесь происходит аккумуляция активных органических соединений ответственных за пену на воде. концентрация органического вещества на порядок выше, чем в нижележащих слоях. В то же время концентрация фосфатов намного ниже. Этот слой отличается повышенным содержанием кислорода, характерны значительные перепады температуры (1 см – 2 0 ), солености. Здесь сконцентрирован плейстон. С географической точки зрения эти 5 см особого значения не имеют. Для практической жизни человека они очень важны, так как именно здесь концентрируется нефтяное загрязнение океана.

- Активный слой мощностью до 100 м. Это слой высокоупорядоченных структурных элементов, связанных в сложные органические комплексы. Этот слой максимально насыщен жизнью. Физические, химические и биологические процессы в слое зависят от температуры воды и географической широты. В этом слое происходят основные процессы синтеза органического вещества, хотя присутствуют и процессы его деструкции (распада).

- Переходный слой мощностью до 1 км. В нем наблюдаются значительные перепады всех показателей: температуры, солености, жизни. Бывают линзы воды с повышенной температурой – термоклины, повышенной соленостью – галлоклины. В верхней чати слоя наблюдаются сезонные колебания температуры, выражены ее широтные особенности. В нижней части слоя этого нет.

- Глубинный квазиинертный слой. Его мощность – вся толща океанических вод (несколько км). Для слоя характерна малая изменчивость свойств, малая упорядоченность структур. Все процессы замедлены. В основном характерны процессы распада. Из живых организмов преобладают микроорганизмы группы минерализаторов, которые питаются мертвым органическим веществом, поступающим сверху, разлагая его до неорганических веществ.

- Пограничный придонный слой мощностью в несколько десятков метров. Повышается насыщенность жизнью. Синтез преобладает над деструкцией, но организмы в основном питаются мертвой органикой. Фотосинтеза нет, а есть хемосинтез.

Структура океан по Ф. М. Милькову.

Мильков предложил выделять критические точки на гипсографической кривой на которых происходит резкое изменение свойств воды.

- Уровень океана (0 м) ниже аквальные ландшафты, выше – наземные.

- Уровень 200 м. – материковая отмель (шельф) переходит в материковый склон, глубже него располагаются глубинные батиальные ландшафты. Это нижний предел для фотосинтеза.

- Уровень 3000 м – изобата ограничивающая внешний край материкового подножия. Ниже будут находиться абиссальные ландшафты, до этой глубины развиваются склоновые процессы и формируются терригенные отложения.

- Уровень 4-5 тыс. м. – уровень внутриабиссального минимума температур — уровень, который разделяет природные комплексы с преобладанием карбонатных грунтов от абиссального комплекса, где карбонатных грунтов нет.

- Уровень 6000 м – ниже него располагаются ультраабиссальные ПК.

Классификация вертикальной структуры связанная с температурой ВМ и содержанием в ней живых организмов.

- Верхняя ВМ – поверхностная до 75-100 м. Биомасса зообентоса до 1000 гр/м 2 .

- Подповерхностная до глубины 300 м, биомасса 200 гр/м 2 .

- Промежуточная масса до глубины 500-1000 м, биомасса 20 гр/м 2 .

- Глубинная до глубины 1200-5000 м., биомасса от 10 до 1 гр/м 2 .

- Придонные ВМ – 0,9-0,008 гр/м 2 .

Классификация вертикальной зональности донной фауны.

- Мелководная область (продуцирующая). Зоны: супралитораль (район приливов); литораль (глубина ± 0 м); сублитораль (глубина 0-200 м).

- Переходный горизонт от 200-500 до 1000 м.

- Глубинная область (потребляющая). Зоны: батиаль (500-1000 до 2,5-3 тыс. м); переходный горизонт (2,5-3,5 тыс. м); абиссаль (3-3,5 до 6 тыс. м) – делится на верхнюю абиссаль (3-4,5 тыс. м) и нижнюю абиссаль (4,5-6 тыс. м); ультраабиссальная (глубины больше 6 км – это глубоководные желоба).

Горизонтальное районирование.

Впервые районы в океане (морские ландшафты) выделял Шотт. В нашей стране сетку районирования разрабатывал Богданов (1961). Им были выделены следующие океанические пояса.

Пояс океана Зона растительности на суше 1. Арктический Арктические пустыни 2. Субарктический Тундра 3. Умеренный Хвойные бореальные леса, смешанные суббореальные леса, широколиственные леса, лесостепи, степи 4. Субтропический Средиземноморская зона 5. Тропический Тропические пустыни и полупустыни 6. Экваториальный Экваториально-тропические леса В последующие годы были разработаны и другие классификации.

Общая схема широтной океанической зональности (Лымарев, 1978).

Система океанических зон Океанические зоны Структурные зоны океана (толщина в м) Проявление зональности I. Поверхностная Поверхностная 9200-250), переходная (220-300) непосредственное II. Внутриводная Промежуточная (500-1500), Глубинная (2000-3000) Непосредственное Косвенное III. Донная Придонная 9500-1500) Косвенное Объемное районирование океана.

Это очень сложная и пока до конца не разработанная тема. В районировании Богорова океан делят тремя плоскостями симметрии: экваториальной, континентальной и срединноокеанической на 8 зеркально симметричных частей. Зенкевич выделяет 7 поясов отличающихся по биологической продуктивности.

Но подобные районирования не решают ряд важных проблем.

- Вопрос выделения крупных по размеру, по объединенных единой циркуляцией районов которые охватывают несколько географических зон. Эти районы соответствуют рангу физико-географических стран на суше.

- западно-восточная асимметрия океанов хорошо изучена в гидродинамике. географический аспект до конца не проработан.

- связана с выделением и изучением не больших морских ландшафтов (типологических) в т.ч. связанных с очень большой биологической активностью и часть загрязненным. Типологический комплекс – повторяющиеся географические объекты на небольшой территории (Пример – овраги похожи друг на друга).

Методы физико-географического районирования.

- Ландшафтно-геоморфологический. Он базируется на ведущей роли геолого-геоморфологических условий формирования и дифференциации аквальных комплексов. Он является главным, при выделении донных ландшафтов.

- Ландшафтно-гидро-метеорологический. В нем сочетается учет гидрологических и метеорологических характеристик. Он позволяет выделять ВМ. Климатические показатели и на суше и в океана одинаковы и метод позводяет сравнивать климатические условия суши и океана.

- Ландшафтно-экологический. Метод базируется на учете взаимосвязи живых организмов и их сообществ с неорганическими природными компонентами. Наиболее важна здесь оценка рыбных ресурсов.

- Сравнительно-географический метод. Связан с анализом картографического материала и описательных характеристик. По выявленным сходстваи и различиям производится группировка районов.

- Ландшафтно-структурный метод. Основывается на сопряженном анализе взаимосвязанного комплекса компонентов, что позволяет выделить его структуру.

Сетка таксонов физико-географического районирования Мирового океана.

- географический пояс

- физико-географическая страна

- провинция

- область

- район.

Эти единицы выявлены на основе анализа различных факторов: зональных, связанных с поступлением солнечной радиации и азональных – неровностей дна. Эта система единиц разбивается на несколько рядов. Один из них зональный. В нем выделяют пояс и зону, которые будут отличаться достаточно большой широтой в рамках Мирового океана и однородностью в своих пределах. Проявление связано с разной циркуляцией вод. Азональные таксоны – область, провинция, округ. Глубинный ряд – ярус, пояс, зона. Лучше всего выделяются в океане типы ландшафтов: океанических островов, поверхности океана и донные. Лучшие сетки районирования существуют для Северного Ледовитого, Атлантического и Индийского океанов.

Источник