Вывод.Из каких природных компонентов состоит аквальный природный комплекс нашего края – Азовское море?

Практическая работа

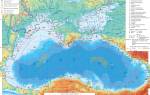

Составление лоции Азовского моря

Учащегося 8-А класса

МОУ « Школа № 49 г. Донецка»

Кальяновой Анны

Цель работы: совершенствовать умения составлять характеристику Азовского моря по плану; закрепить умения и навыки пользоваться картами атласа и контурной картой, решать задачи на определение расстояний на местности.

Опорная информация

Море – часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. Море – это природный комплекс, в котором, как и в комплексах суши, все составные компоненты тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Песчаная коса – это невысокий песчаный берег, выдающийся узким длинным клином в русло реки.

Пролив – это водное пространство, расположенное между двумя участками суши и соединяющее смежные водные бассейны или их части.

| План характеристики | Описание |

| Географическое поло Бассейн какого океана | Азовское море относится к бассейну Атлантического океана, через Керченский пролив соединяется с Черным море |

| Площадь моря | 37 000 км² |

| Средняя глубина | Около 7,5 м |

| Максимальная глубина | 14 метров |

| Реки бассейна Азовского моря | Обиточная, Лозоватка, Берда, Корсак, Малый Утлюк, Грузский Еланчик, Молочная, Кальмиус. |

| Солёность моря моря | Солёность моря до зарегулирования Дона колебалась от 1 ‰ в устье Дона до 10,5 ‰ в центральной части моря и 11,5 промилле у Керченского пролива. |

1. Заполнив таблицу, составьте характеристику-описание Азовского моря по плану:

| Крупные заливы, проливы | Крупные заливы: Таганрогский, Темрюкский, Казантипский, Арабатский, Обиточный, Бердянский, Сиваш |

| Морская котловина | По происхождению котловина Азовского моря – неотектоническая депрессия на границе Восточно-Европейской платформы и Средиземноморского подвижного пояса. Котловина напоминает блюдце с ровным и плоским дном. |

| Береговая линия | Берега Азовского моря достаточно однородны по своему рельефу. Море преимущественно омывает низменные берега. Береговая линия слабо изрезана. Длина — 2686 км |

| Морские косы | Морские косы образованы только на севере: Бирючий остров, Обиточная, Бердянская, Белосарайская, Кривая, Тузлинская. |

| Климатические условия | Температура воды зимой (январь) понижается до +3…-3°С ( у Керченского пролива температура воды на поверхности положительная), а летом +24…+26°С, максимальная температура в июле +24…+26°С. Количество осадков: 300-500 мм в год. |

| Морские течения | Морские течения зависят от сильных северо-восточных и юго-западных ветров. Основным течением является круговое течение вдоль берегов Азовского моря против часовой стрелки. Средняя скорость течений — 10–20 см/с. |

| Растительный мир | В Азовском море зарегистрировано 115 видов рыб. По разнообразию рыб оно превосходит Черное море. Кроме морских осетра, леща, судака, тарани, чехони, кефали, сельди, хамсы, камбалы, бычка, встречаются и пресноводные рыбы: карась, пескарь, плотва, линь, щука. Пресноводные виды обычно постоянно обитают в |

| одном районе водоёма и больших миграций не совершают. Из Средиземного и Черного моря сюда заплывает тунец, скумбрия, угорь, совершающие постоянные миграции. Из морских млекопитающих здесь водится азовский белобокий дельфин, морская свинья, заплывает черноморский дельфин. | |

| Животный мир | По берегам рек и водоемов, на косах Азовского моря много водоплавающей птицы — гусей, уток, степных куликов, чибисов, краснозобых казарок, лебедей-шипунов, кроншнепов, чаек — черноголовок, чаекхохотуний, крячек. В степных водоемах живут болотная черепаха, озерная лягушка, прудовая лягушка, некоторые моллюски — катушка, прудовик, лужанка, раки и около 30 видов рыб |

| Морские порты | Главным морским портом Донецкой области является Мариуполь. |

| Города-курорты | Вода Азовского моря имеет целебные свойства. Температура воздуха и воды идеальна для отдыха. Основные города-курорты на территории Донецкой области: Мелекино, Ялта, Урзуф, Новоазовск, Седово. |

| Экологическая ситуация | Экологическая ситуация в Азовском море в нынешнее время обострена. Промышленные предприятие – основные источники загрязнений моря |

Используя карты атласа, определите ширину Керченского пролива.

Решение

Масштаб карты М 1:3 500 000 (в 1 см – 35 км).

2) Ширина Керченского пролива на карте:

— в самом узком месте — 1,5 мм (0,15 см);

— в самом широком месте – 4 мм (0,4 см).

3) Ширина Керченского пролива на местности:

— в самом узком месте: 0,15 * 35 = 5,25 км;

— в самом широком месте: 0,4 * 35 = 14 км.

Вывод.Из каких природных компонентов состоит аквальный природный комплекс нашего края – Азовское море?

Рельеф дна, климат, флора и фауна моря, морская вода с ее свойствами. Все указанные компоненты тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены

Вывод.Из каких природных компонентов состоит аквальный природный комплекс нашего края – Азовское море?

Азовское море — печальный природный комплекс нашего края, состоит оно из таких природных компонентов, как климат, флора и фауна моря, морская вода с её свойствами. Все эти компоненты тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Источник

Природный комплекс Азовского моря

Азовское море относится к бассейну Атлантического океана, через Керченский пролив соединяется с Черным

морем. Азовское море самое мелкое в мире, его максимальная глубина 14 метров, средняя глубина около 7,5 м. Площадь 37 000 км². Море имеет много заливов и лиманов. Самые крупные заливы:

Таганрогский, Темрюкский, Казантипский, Арабатский, Обиточный, Бердянский. На западе Арабатская стрелка отделяет от моря залив Сиваш (Гнилое море), его берега летом покрываются слоем соли.

Пологий и низкий берег усыпан ракушечником. Косы образованы только на северном побережье, это результат продолжительной работы морских волн, намывших вдоль берега ракушечник.На севере выстроились морские косы: Бирючий остров, Обиточная, Бердянская, Белосарайская, Кривая, Тузлинская. Большое количество кос – характерная особенность берегов Азовского моря.

Температурный режим Азовского моря характеризуется большой сезонной изменчивостью. Минимальная температура отмечается зимой(январь–февраль), вода охлаждается до +3 … –3 0С. Начиная с декабря Азовское море замерзает. Летом +24…+26°С.

Основным течением является круговое течение вдоль берегов Азовского моря против часовой стрелки. Средняя скорость движения течений составляет 10–20 см/с.

Соленость моря в три раза меньше, чем средняя соленость в океане, и составляет 12 ‰. Максимальная соленость вод наблюдается в заливе Сиваш – 250 ‰. Минимальные показатели солености на севере моря, в Таганрогском заливе. Показатель солености постоянно изменяется за счет уменьшения стока пресных вод рек. В море

несут свои воды реки Дон, Кубань, Миус, Кальмиус, Берда, Обиточная.

По биологической продуктивности Азовское море занимает первое место в мире. Разнообразие и насыщенность жизни Азовского моря объясняется содержанием органических веществ, которое в 5-6 раз больше, чем в других водоемах. Реки снабжают море массой неорганических и органических веществ, которые вымываются из почвы.

Неорганические вещества необходимы для развития растительного мира, органические – для животного.

Среди обитателей Азовского моря немало древнейших, которые в других морях уже вымерли. К их числу

относятся два вида моллюсков, один из видов ракообразных и кольчатые черви. В Азовском море зарегистрировано 115 видов рыб. Кроме морских осетра, леща, судака, тарани, чехони, кефали, сельди, хамсы, камбалы, бычка, встречаются и пресноводные рыбы: карась, пескарь, плотва, линь, щука. Из Средиземного и Черного моря сюда заплывает тунец, скумбрия, угорь, совершающие постоянные миграции. Из морских млекопитающих здесь водится азовский белобокий дельфин, морская свинья, заплывает черноморский дельфин.

Азовская вода обладает целебными свойствами. Малая глубина способствует хорошему прогреву воды. Сочетание морского воздуха и воды, солнца, пляжей с золотистым песком даёт возможность развитию

рекреационных ресурсов. На территории Донецкой области населённые пункты: Мелекино, Ялта, Урзуф, Новоазовск, Седово, признаны курортами.

Азовское море является важной транспортной магистралью. Главным портом Донецкой области является Мариуполь.

В течение ХХ века практически все реки, впадающие в Азовское море, были перегорожены плотинами для создания водохранилищ. Это привело к значительному сокращению сброса пресной воды и ила в море. После

создания гидроузла на Доне, солёность моря начала повышаться. В связи с этим ухудшились условия нереста рыб.

Основными источниками загрязнений являются промышленные предприятия.

Прозрачность вод Азовского моря низкая. Летом, вследствие бурного развития в верхних слоях воды мельчайших растительных и животных организмов вода приобретает ярко-зеленую окраску. Это явление называется «цветением» моря.

Источник

Азовское море как природно территориальный комплекс

ЛАНДШАФТЫ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Природный комплекс (ландшафт) — это сочетание компонентов природы, находящихся в сложном взаимодействии и образуют неразрывную систему. Понятие «природный комплекс» (ПК) — одно из важнейших в географии. Любой природный комплекс состоит из природных компонентов: горных пород, рельефа, воды, воздуха, почв и живых организмов, образующих единую неразрывную систему. Природные компоненты находятся в сложном взаимодействии, и любое изменение одного из компонентов природного комплекса приводит к изменению остальных, что обусловливает превращение комплекса в целом.

Простейшими из природных комплексов (наименьшим звеном) являются фации. Фацією может быть дно оврага, один из склонов балки или холма. Именно особенности рельефа является главной причиной образования фации. Северный и южный склоны одной балки могут отличаться количеству получаемого солнечного тепла и света. Весной южный склон быстрее освобождается от снега, здесь раньше начинается развитие растений, могут расти более теплолюбивые виды. На северном склоне растительность беднее, растут теневыносливые виды, потому что этот склон балки получает меньше тепла и света. Два склоны балки представляют собой простейшие природные комплексы, входящие в состав большего комплекса — балки.

Ландшафты классифицируются на классы и типы. Классы ландшафтов выделяют с различием в абсолютных высотах, по этому признаку различают горные и равнинные. В Украине есть три класса ландшафтов: равнинные восточноевропейские, карпатские и крымские с признаками средиземноморских.

Типы ландшафтов различают по зональными признаками. На равнинной части Украины сформировались три типа ландшафтов: смешанных лесов, лесостепные, степные.

В пределах Украины выделяется три физико-географические страны: Восточноевропейская равнина, Украинские Карпаты и Горный Крым. В пределах Восточноевропейской равнины различают зональные природные комплексы смешанных и широколиственных лесов, лесостепи и степи.

Климат Карпатских гор отличается от прилегающих равнинных районов. Среднегодовые температуры воздуха здесь колеблются от +7 °С на равнинах до +0,6 °С в верхнем ярусе гор. Годовая сумма осадков наибольшая в Украине, максимум их наблюдается в Черногории и Горганах — до 1400-2000 мм. Около 80 % общего количества осадков приходится на летний период, часть выпадает в виде ливней с сильными грозами, но более типичными являются обложные туманные дожди. В горных районах Карпат суммы температур воздуха выше 10 °С не превышают 1700-2000 °С.

Смешанные и широколисяні леса

Северная часть страны, протянувшейся почти на 750 км. Южная граница проходит вблизи Львова, Шепетовки, Житомира, Киева, Нежина, Глухова

Простирается с запада на восток на 1100 км от Прикарпатья до Среднерусской возвышенности. Южная граница проходит по линии Ананьев — Знаменка — Александрия — Крас — ноград — Балаклея — Купянск

Тянется на протяжении 500 км к югу от лесостепи до побережья Черного и Азовского морей и предгорий Крымских гор

Подавляющая часть территории занята Полесской низменностью. Волнисто-холмистая равнина, сложенная преимущественно песчаными и супесчаными ледниковыми отложениями. Характерные высоты 120-200 м

Расчлененный рельеф Волынских, Подольских, Приднепровской возвышенностей, отрогов Среднерусской возвышенности и Приднепровской низменности. Характерные высоты 150-200 м

Южная часть Приднепровской, Подольской возвышенностей, Причерноморская низменность, Донецка и Приазовская возвышенности, Северокрымская равнина. Характерные высоты 100-200 м

Умеренно-континентальный с теплым влажным летом и облачной зимой с оттепелями. Средние температуры января изменяются с запада на восток от -4,5 до -8 °С, июля — от +17 до + 19 °С. В среднем за год выпадает 600-680 мм осадков. Коэффициент увлажнения — 2

Умеренно-континентальный с достаточным и постоянной влажностью на западе и неустойчивой — на востоке. Январские температуры с запада на восток изменяются от -5 до -8 °С, июльские — от +18 до +22 °С. Количество осадков уменьшается с запада на восток: от 550-750 мм на западе до 450 мм на юго-западе. Коэффициент увлажнения — 2-1,2

Умеренно-континентальный. С запада на восток средняя температура января колеблется от -2 до -9 °С, июля — от +20 до +24 °С. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток с 475 до 300 мм в год. Характерная черта — высокий уровень испаряемости, коэффициент увлажнения — 0,6-0,3

Густая речная сеть (притоки Днепра). Преобладает снеговое и дождевое питание. Много озер и болот. Значительные территории мелиорированные

Густота речной сети уменьшается с запада на восток. Наибольшее значение имеют Днепр, Северский Донец, Южный и Западный Буг, Днестр. Преобладает снеговое и дождевое питание, доля подземного питания не превышает 10%

Недостаточная густота речной сети, преобладают транзитные реки (Днепр, Южный Буг, Днестр). Местный сток в основном формируется за счет таяния снега. Для обводнения используются каналы

Естественную растительность составляют лесные, луговые и болотные виды. Лесистость — от 10 до 60%, преобладает сосна, дуб (обыкновенный, скальный, пушистый), береза, граб, клен, липа, вяз, тополь, ольха, ива

3 естественной растительности преобладают широколиственные дібровні, дубово-грабовые и

дубово-кленовые леса. Бук образует большие массивы на крайнем западе. Граб характерный для лесов Приднепровской возвышенности. Сосновые и

сосново-дубовые леса занимают песчаные террасы рек. Степные участки почти не сохранились

Естественная степная растительность на сегодня сохранилась лишь в национальных парках, заповедниках и на небольших участках вдоль склонов речных долин, оврагов и балок (ковыль, типчак, мятлик узколистный). Лесистость составляет 3 %

Белка, волк, бобер, куница лесная, дикий кабан, лисица, хорек черный, лесной кот, лось, барсук, косуля, рыжая полевка, рыжая и малая вечерницы. Иногда встречаются бурый медведь и рысь. Из птиц распространены рябчик, тетерев, глухарь, шпак, из пресмыкающихся — гадюка обыкновенная, уж, ящерицы, болотная черепаха

В лесах обитают лось, кабан, косуля, волк, барсук, куница, белка. На степных участках типичными животными являются заяц-русак, лиса, грызуны (суслики, хомяки, мыши); из птиц — куропатка серая, перепел, иволга, аист белый

Суслик, серый хомячок, степной хорек, каменная куница, дикий кролик, встречаются сурок, ушастый еж, трехпалый тушканчик. Из птиц характерны жаворонок, перепелка, розовый скворец, серая куропатка. Типичными степными пресмыкающимися является полоз и степная гадюка

Зональные типы почв

Разнообразие почвенного покрова с преобладанием дерново-подзолистых почв. Они занимают 70% всей площади Полесья. Распространены также болотные почвы

Темно-серые, серые лесные, на водоразделах — типичные черноземы. Встречаются оподзоленные черноземы, луговые и болотные почвы. В поймах рек распространены лугово-черноземные почвы

Преобладают черноземы обыкновенные и южные, образовавшихся под різнотравними и типчаково-ковыльными степями. В южной части распространены

темно-каштановые и каштановые почвы

Характерен средний уровень теплозабезпеченості и хорошая влагообеспеченность. Суммы температур выше 10 °С составляют от 2400 до 2600 °С

Условия благоприятные для выращивания сельскохозяйственных культур. Суммы температур выше 10 °С составляют от 2410 до 2900 °С, что позволяет выращивать основные теплолюбивые культуры ранних и средних сроков созревания

Характеризуется высокой степенью теплозабезпеченості. Суммы температур выше 10 °С колеблется от 2900 на севере до 3500 °С на юге. Недостаточно водных ресурсов

физико — географические процессы и явления

Водная эрозия, заболоченность, карстовые процессы

Водная эрозия, карстовые процессы, суффозия, оползни, суховеи, засухи. Эрозия обусловила образование густой сети оврагов

Водная эрозия, выветривание, ливневый характер дождей, карстовые процессы, засоление грунтов, суффозии, пылевые бури, засухи и суховеи

Природные условия благоприятны для выращивания ржи, картофеля, гречихи, льна. Средняя распаханность Полесье — более 30%, а участки середньопідзолистих (достаточно плодородных) почв распаханы на 80%. Луга занимают 10% территории. Вырубка лесов, осушение болот

Природные условия благоприятны для выращивания пшеницы, кукурузы, гречихи, сахарной свеклы и многих других культур. Ландшафты Лесостепи в значительной степени изменены человеком. За последние столетия лесистость уменьшилась от 40-50 до 5-10%. Средняя распаханность Лесостепи составляет 75%, а на Левобережье — даже 90 %

Природные условия благоприятны для выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнечника, бахчевых, овощных и многих других культур. Под пашней занято 75% общей площади. Развито садоводство и виноградарство

Полесский природный заповедник, Шацкий природный национальный парк, Днепровско-Тетеревское заповедное лесоохотничье хозяйство, заказники и др.

Природные национальные парки: Подольские Товтры, Яворивский, Галицкий, природные заповедники: Медоборы, Расточье, Каневский и др.

Биосферные заповедники: Аскания-Нова, Черноморский, национальный природный парк Святые горы, Азово-Сивашский, Большой Луг, природный заповедник Сланецький степь и др.

Области: Волынское Полесье, Житомирское Полесье, Киевское Полесье, Черниговское Полесье, Новгород-Северское Полесье

Днестровско-Днепровская, Левобережно-Днепровская и Середньоруська

Подзоны: северо-, средне — и южностепной, или сухостепная.

В подзонах выделяются провинции

В Закарпатье климат значительно теплее, чем в Прикарпатье: весна в Закарпатье наступает примерно на две недели раньше, безморозный период на 30 дней дольше, а сумма температур летнего сезона почти на 800 °С больше.

Климат горного Крыма умеренно-континентальный, влажный. Средняя январская температура в горах на высоте 1000 м составляет -4. -5 °С, июльская + 15 °С. Количество осадков уменьшается с запада на восток от 1100 до 500-600 мм в год. Зима обычно длится с середины октября до конца марта. Но погода в эти месяцы крайне изменчива. Так, в январе температура может подняться до +10 °С, а в мае, наоборот, может выпасть снег.

Реки горного Крыма небагатоводні. Многие из них в летнее время пересыхают. Много источников, многие из них летом также пересыхают.

На высоте 150-200 метров над уровнем моря на северных склонах распространены степи. Предгорья с высотными отметками от 150-200 до 300-350 м занимает лесостепной пояс. Выше него располагается пояс лесной растительности, что на северных склонах представлен дубовыми лесами (высоты от 350 до 600-700 м) и буковых лесов (выше 700 м). Верхняя граница букового пояса проходит на высоте 1200-1300 м над уровнем моря. Платоподібні вершины Крымских гор занимают яйлы, представляют собой каменистые сухие степи. В Крымских горах выявлено около 2300 видов дикорастущих растений. Здесь встречаются лиственные вечнозеленые реликты: жасмин, пираканта и иглица.

Характерными обитателями горного Крыма является крымский олень, косуля, дикий кабан, европейский муфлон, заяц и лиса. Из крупных птиц здесь встречаются белоголовый сип, черный гриф, филин, пустельга, неясыть, канюк.

Крымские горы защищают от влияния холодных северных воздушных масс узкую приморскую полосу — Южный берег Крыма.

Продолжительность весенне-осеннего периода в разных природных зонах (за Б. О. Черновым)

Дни с температурой выше 0 °С

Дни с температурой выше +5 °С

Смешанных и широколиственных лесов

На Южном берегу Крыма климат имеет признаки средиземноморский с мягкой зимой и умеренно жарким засушливым летом. Среднегодовые температуры составляют +11. + 13 °С. Зима на Южном берегу почти бесснежная, мягкая. Лето солнечное, сухое и теплое. Безморозный период длится до 236 дней. Осадков выпадает недостаточно — 350-600 мм в год. Суммы температур воздуха выше 10 °С составляют 3700-3900 °С.

Среди флоры и фауны здесь немало реликтовых и эндемичных видов. В труднодоступных местах сохранились заросли тиса ягодного, сосны Станкевича, клена Стевена и др.

Природные комплексы Черного и Азовского морей

Черное море простирается с запада на восток-1167 км, а с севера на юг — 624 км. Оно занимает Черноморскую тектоническую впадину и поэтому имеет значительные глубины, пересекаемую — 1271 м, максимальная — 2245 м.

Температура воды летом +24. +26 °С, зимой +6. + 8 °С. Максимальная среднемесячная температура поверхностных вод обычно наблюдается в августе, минимальная — в феврале. Наибольшие сезонные изменения температуры воды, как правило, наблюдаются до глубины 75 м. С увеличением глубины изменения температуры уменьшаются и часто выражаются в сотых долях градуса. От глубины 500 м устанавливается почти постоянная температура +8,9 °С, а на максимальных черноморских глубинах, ниже 2000 м, она равна +9,1 °С.

Соленость поверхностных вод в центральной части Черного моря составляет в среднем 18 %0, в некоторых случаях она превышает 18,2 %0. На глубине 300 м соленость превышает 21 %0. Дальнейший рост солености с глубиной замедляется — на глубине 1000 м она составляет около 22 %.

Сезонные колебания солености незначительны — в весенне-летний период ближе к периферийным районам ее минимум составляет 17,5 %. Самая низкая соленость наблюдается на северо-западе (от 13 до 15 %), где в море поступает основное количество речной воды. Возле устья рек тонкий поверхностный слой мутной речной воды почти не смешивается с морской.

Характерная особенность Черного моря — высокая концентрация сероводорода начиная с глубин 150-200 м, где его содержание составляет около 0,04-0,16 мл на 1 л. С глубиной его концентрация увеличивается, на глубине 300 м она приближается к 1 мл/л, на глубине 500 м превышает 3 мл/л, а ниже 1000 м достигает 6 мл/л. Причиной образования сероводорода являются бактерии рода Мікроспіра. Они анаэробы и для жизнедеятельности используют Кислород сульфатов.

Ветры и приток речных вод приводят к возникновению двух колец постоянных морских течений, направленных против часовой стрелки.

Растительный и животный мир сосредоточен преимущественно в верхнем слое, богатом кислородом. Всего в Черном море насчитывается свыше 665 видов растений и свыше 2 тыс. видов животных. Большинство растений — донные и планктонные водоросли. Распространены бурые водоросли, красная водоросль цераріум. Из 160 видов черноморских рыб наиболее распространены несколько, ставрида, хамса, камбала-калкан, кефаль, белуга, сарган, сельдь, бычки, морской окунь, султанка. Бычков в Черном море более десяти видов: бычок-бубир, афия, бычок-цуцик, бычок-мартовик и др. До млекопитающих Черного моря принадлежат тюлень-монах и три вида дельфинов: азовка, белобочка и афалина. Самый большой дельфин — афалина, поменьше — белобочка и самый маленький — азовка. Жителями дельфинариев и океанаріїв обычно становятся афалины.

Азовское море отличается от Черного своими размерами, глубинами, температурами (в первую очередь водной массы в целом), гидрологическим режимом, соленостью. Площадь Черного моря больше площади Азовского почти в 11 раз, а по объему — в 1678 раз. Территория Азовского моря ограничена параллелями 45° 16′ с. ш. и 47° 17′ с. ш. и меридианами 33° 36′ в. д. и 39° 21′ в. д. Азовское и Черное моря соединяет Керченский пролив, длина которого — 41 км, наименьшая ширина — 4 км, наименьшая глубина на фарватере — 5 м.

Летом температура поверхностного слоя воды в открытой части моря составляет около + 25. +26 °С, а придонного — +21. +22 °С. Это распределение температур сохраняется до первого значительного шторма, потом различия становятся менее заметными. Значительными являются изменения температуры в течение года. В большинстве случаев в прибрежных водах температура колеблется от +30. +31 °С в теплые летние дни до -0,3 °С зимой. Ежегодно отмечается образование льда, что обычно начинается в Таганрогском заливе.

Уровень Азовского моря обычно на несколько сантиметров выше уровня Черного моря. Это объясняется различиями в плотности вод этих морей и непрерывным поступлением речной воды, что поддерживает эту разницу. Между началом и концом Керченского пролива при идеальных условиях разница в уровне составляет примерно 2-3 см. Чем ближе к Таганрогского залива, тем большей становится разница, особенно весной и летом, когда происходит значительный речной сток, выпадают дожди и отчасти выше температура.

Соленость воды увеличивается от устья Дона в юго-западном направлении. В последние десятилетия она растет, что объясняется нарушением баланса поступления в море пресных вод и соленых черноморских вод. Средняя соленость сегодня составляет около 13 %0, а в недалеком прошлом она длительное время равнялась 11 %. Чуть большую соленость отмечают в районе между полуостровом Бирючий и северной части Арабатской Стрелки, куда во время сильных западных ветров периодически поступают более соленые воды Сиваша. До создания водохранилищ и зарегулирование стока рек Дона и Кубани сезонные изменения солености в Азовском море были незначительные, сейчас они уменьшились.

В море под воздействием ветров и притока речных вод возникает круговая течение, направленное против часовой стрелки. Особенности гидрологического режима Азовского моря обусловлены сравнительно большим поступлением пресной воды и мілководістю бассейна.

Побережье Азовского моря менее живописное и разнообразное, чем Черноморское. Вплотную к морю подступают степи, а местами заросшие камышом плавни. Берега безлесные, они то низкие и пологие, с песчано — ракушечно пляжем, то невысокие, но обрывистые, сложенные из желтых лесоподібних суглинков. Одна из характерных особенностей берегов Азовского моря — большое количество кос. Самая большая коса — Арабатская стрелка имеет длину 115 км и ширину от 270 м до 7,5 км. Находится в западной части Азовского моря, прилегает к Керченского полуострова.

Подводный рельеф Азовского моря достаточно прост. Дно почти плоское, глубины в основном растут медленно и плавно по мере удаления от берегов, наибольшие глубины находятся в центре моря. Ученые считают, что Азовское море постепенное мелеет.

Волнения в мелководном Азовском море имеет некоторые особенности: высота волн достигает максимума в 1,2-1,5 г — при ветре в 6-7 баллов и продолжительности его около 6 часов. В случае большей продолжительности и силы ветра азовские волны начинают разрушаться и своим характером напоминают прибойные волны. Они более опасны для кораблей, чем более высокие волны, образовавшиеся на глубокой воде. Моряки часто называют эти волны «злыми». Для сравнения: в океанах волны могут превышать 13-14 м высотой и длины свыше 400 м, а в Черном море высота доходит до 6-7 м, а длина — до 180 м.

Донна флора моря относительно бедна: бурые, красные, зеленые водоросли, морская трава, микроводоросли, а также бактерии.

Животный мир насчитывает около 400 видов — от одноклеточных до рыб и млекопитающих. Последние представлены в Азовском море одним видом дельфинов — азовкою. Видовой состав рыб составляет 79 видов, из которых промысловое значение имеют тюлька, пеленгас, хамса, судак, кефаль, сельдь керченская, бычки, лещ, камбала, осетровые.

В 40-60-е гг. XX в. с 1 га водной поверхности моря вылавливали рыбы в 16 раз больше, чем в Черном море. Половина видов рыб имела промышленное значение. Сегодня это число сократилось до трети. Из 24 видов осетровых в Азовском море обитало пять: стерлядь, севрюга, осетр русский, шип, белуга (достигала 4-5 м и более 1000 кг). Кефаль была трех видов: лобань — до 75 см и до 12 кг, сингиль — до 45 см, остронос — до 40 см. Особенно велик был промысел тюльки и хамсы. Однако сегодня рыбацкое счастье отвернулось от жителей побережья, море страдает от загрязнений промышленными и бытовыми стоками. Еще более опасным стало уменьшение на треть поступления пресной воды из Дона и Кубани. Это привело к уменьшению поступления веществ, необходимых для жизнедеятельности водорослей, а также к тому, что в Азовское море увеличился приток более соленой воды Черного моря. К тому же с 1988 г. в Азовское море из Черного начал проникать ребро — плав — тип морских беспозвоночных, длиной от 2 мм до 2,5 м. Он был завезен в Черное море в 1983-1984 гг. с северо-западной Атлантики на одном из танкеров, перевозивших нефть. Питаясь главным образом фитопланктоном, реброплав очень подорвал кормовую базу хамсы, тюльки и других видов азовских рыб. Все это неблагоприятно сказалось на растительном и животном мире моря, уменьшив количество ценных видов рыб и их отлов. Если в 1930 г. улов судака составлял 38,9 тыс. тонн, леща 16,3 тыс. тонн, осетровых 2,1 тыс. тонн, то сегодня их улов в десятки раз меньше.

Источник